2023年7月,46岁的深圳医学科学院创始院长颜宁向参加推免面试的博士生提出了问题:

“假设时间来到10年后,你已经成为一名学科领头人,拥有所需要的所有资源,这一辈子有什么科学问题或者技术难题,你能解答或者突破,就觉得今生无憾了?”

这个问题被称为“颜宁之问”。

数十年前,面对着孙燕院士,这位我国肿瘤内科专业的奠基人,博士生申维玺也遭遇了这样的问题,他选择了——用分子生物学的原理重新审视中医。

数十年后,时年66岁,已经是深圳肿瘤内科领头人的申维玺教授应该没想到,当年的一个选择,真的影响了他的一生。

他也不会想到这一路走来,竟会如此艰辛,因为他选择了一条多数学者避而远之的道路——基础理论研究。

1.平行线

2023年,申维玺教授召集了一批相熟的朋友开了一个会,有企业家、互联网高管、媒体人,会议的议题是怎么利用互联网给申维玺教授发现的中医治病医学原理寻求海量的患者数据支持。

会议的结论是:“这是不可能的事”。

除了互联网平台建设运营的庞大资金,开拓性研究数据的复杂性,更重要的是:

基础理论研究很难有市场化的可能。

“如果您是搞肿瘤研究就简单多了”,一个与会者这么说。

香港医学科学院院士、中国肿瘤防治联盟(深圳)主席、深圳市抗癌协会理事长、广东省医师协会肿瘤分会副会长…作为深圳地区肿瘤内科的权威之一,申维玺的头衔几乎都和肿瘤密切相关,这也是他多年来从事的工作。

然而他将一生精力付诸了一项在另外一条平行线上的研究:中医治病理论的科学本质。

中医是否科学之争持续了百年,十几年前更是引发了一场中医存废问题的网络大论战,也正是由于与现代医学体系存在的差异,中医药的国际化发展一直都受到限制。

中医和西医存在着分歧,而申维玺的研究是从现代医学理论层面将二者融合。

这项研究,他已经开展了

27年。

2.非常规路线

1996年,中国协和医科大学。

刚考入博士生的申维玺第一次在这里见到了自己导师, 肿瘤学界“南管北孙”中的孙燕院士。

多年以后,申维玺依然记得“那是一个阳光灿烂的日子”,正如当时的他的人生,意气奋发进入了肿瘤学习的金字塔顶端。

当时的他内心有着明确的规划,“挖掘某个肿瘤相关的基因或蛋白质,撰写论文,然后出国留学”,这也是那个时代众多博士的常规轨迹。

然而命运却将他引向了一个意想不到的方向——中医研究。

在和导师的学习交流中,孙燕院士对中医的发展所遇到阻碍和机遇尤为关心:

“中医的理论与实践,历经千年,却仍未揭示其科学本质与发病机理。如今,分子生物学的诞生为我们提供了前所未有的机遇。”

在导师的引导下,申维玺就这样与中医结下了不解之缘,以此作为博士论文的课题,也踏上了一段探索与挑战的旅程。

科学研究需要依赖一定的偶然性。免疫学家何维教授一次课程中讲到的内源性致热原,给了申维玺灵感。

于是突破口从人体最普遍的病症“发热”被打开了。

阴虚证是中医的一类病症,是中医诊疗疾病的一种依据。中医学上称其表现为: 形体消瘦,午后潮热。

在经过大量的研究和试验后,申维玺发现细胞因子IL-1的活性对阴虚的临床表现和实验室指标直接相关:

中医病征的本质指向细胞因子!

在随后多年的研究中,一个成果得到了证实:

中医证的本质是细胞因子,其发病学机理源于细胞因子基因表达调控异常导致的细胞因子网络紊乱。而复方中药的基本作用机理,则是调节这个细胞因子网络的功能态平衡。

3、孤独

麦克斯韦如今被认为是仅次于牛顿和爱因斯坦的理论物理学家,没有他的贡献,收音机、电视、雷达、电脑等有关电磁波的东西或许都将不复存在。然而生前他的学说没有人理解,数十年后,他的学说开始改变世界。

这就是每一个基础理论者可能要面对的孤独。

申维玺多年来一直默默承受着这种孤独。

研究持续的推进需要从海量实验结果中抽丝剥茧,寻找疾病的共性与特性,需将各类实验结果串联整合,与现代医学原理结合解析。

申维玺教授通过各种渠道,向国家科委、国家中医药管理局科技司提出了这一问题,期盼能引起国家的重视,推动大规模的实验验证。在这期间,他曾多次申报国家自然科学基金项目,但均未能通过随后的学科小组的评审。

中国传统文化中有着非常深厚的实用主义传统,技术创新也成就了我们数十年的飞速发展。

然而基础研究却需要探索未知的浪漫主义情怀与勇气,如果回到一百多年前去问麦克斯韦你思考的东西要怎么使用?他应该也很难回答。

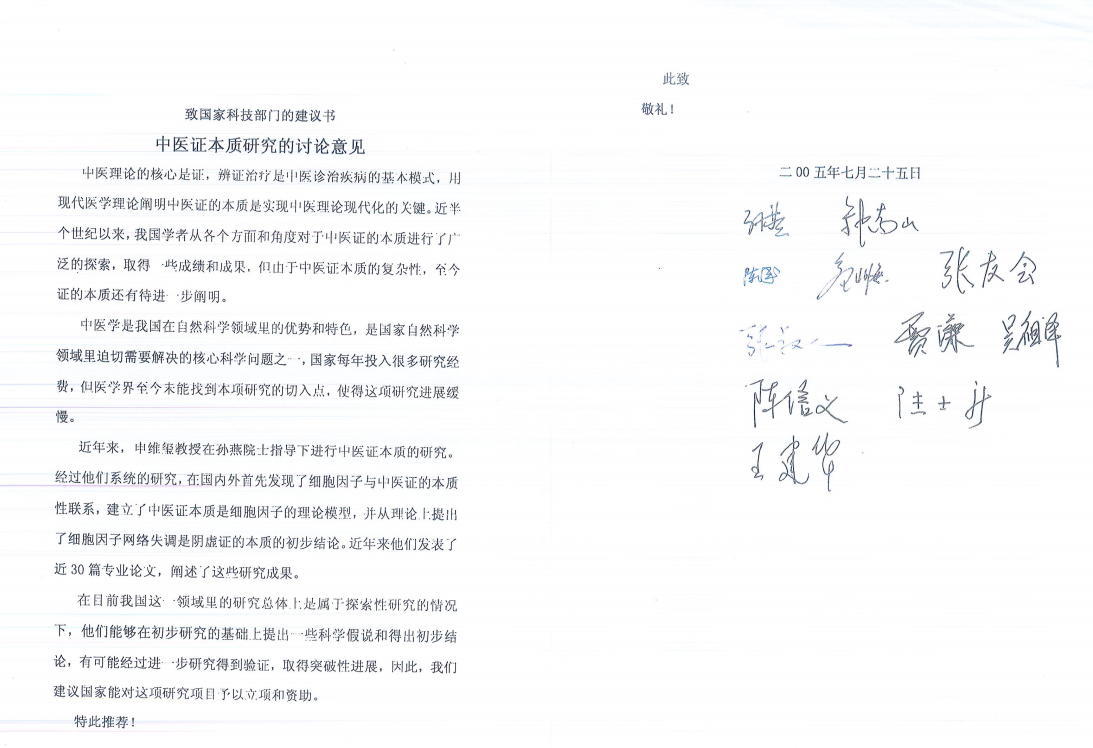

基础理论研究的突破是技术创新的基础,学术界的不少专家看到了这一研究成果的重要意义,在申维玺致科技部门的信函中,不少专家纷纷签名以示支持,他们有:

孙燕院士、钟南山院士、陆士新院士…

申维玺致科技部门的信函中学界专家的签字

时任中国科技协会主席的周光召院士也在申维玺的信函中这么批示:我觉得他(申维玺)的想法值得关注,中医研究按老办法走下去可能不能完全解决问题,需要加强理论研究和现代分子生物学结合。

尽管科研过程中,无数次的要面对社会和亲朋好友的不解与疑虑,也无数次因为这种孤单而落泪,但申维玺一直坚持着,直至如今花甲之年。

“如果放弃,可能几十年内,都无人能接过这一重任,使中医研究停滞不前。这对于国家和民族,无疑是巨大的遗憾。”

4、天佑

2017年,申维玺决定做一次重大的尝试,建立一个医学研究院。

这一想法得到了中国工程院院士、北京大学副校长、北京大学医学部主任詹启敏院士的支持。

天佑医学研究院成立。詹启敏院士任学术委员会主席,朱晓东院士、孙燕院士为研究院顾问。

天佑二字蕴含着向中国铁路之父詹天佑不怕困难,开拓创新的科学探索精神致敬。

往后数年间,天佑医学研究院利用身处粤港澳大湾区的优势,汇聚了澳门、广州、北京、郑州,以及美国和英国的一批医学专家,致力于传承和弘扬中国传统医学,完善和发展现代医学、开拓和创新中西医结合医学,以助推中医药现代化发展。

医学研究的本质是服务患者。

2023年底,TYM(TianYou Medicine)品牌成立了,这是香港天佑医学研究院和深圳市天佑医学研究院等联合创建的医学品牌。

TYM的初期建设目标:创立一个以“细胞因子风暴类疾病、功能失调类疾病、难治性发热类疾病和各类疑难杂证”的临床综合诊治为显著特色的医学咨询和临床诊治服务品牌。

TYM将根据患者的具体情况,精准选择中西医结合疗法进行综合治疗,提供独具特色且国际领先的医学咨询与综合治疗方案。

基础理论开始迈出了应用化的第一步。

5.破壁前行

一场卡脖子的贸易战,让人们认识到了核心技术的背后还需要基础理论的支撑。

然而基础理论研究往往都是数十年磨一剑,重大的基础研究成果通常需要学者坚持数年乃至数十年专注某一课题才能获得,基础研究的成果也大多不能马上得到应用,所以很少有企业热衷于资助基础研究。

但总有一些学者带着梦想和责任在坚持。

在一路攀登的峭壁上,他们必须承担着讥讽、跌倒的种种风险,在孤独、无助、迷茫、彷徨中步履维艰地坚持前行。

在不屈不挠的探索中,申维玺的中西医融合统一医学理论迈出了走向应用化的第一步,如同他数十年来致力于打破中西医壁垒,推动中医现代化的每一步,坚毅前进,没有终点。